首届有机马克思主义国际论坛在京召开

来源 :dg真人

门户管理员发布日期:2016-07-08点击量:

2016年7月2日,以“有机马克思主义与当代中国”为主题的首届有机马克思主义国际论坛在北京师范大学隆重召开,70多位国内外学者参加了本次会议。

本次论坛由北京师范大学哲学学院、北京师范大学过程研究中心、中国政法大学过程马克思主义与实践哲学研究中心、中美后现代发展研究院、美国过程研究中心、美国里昂大学、中国生态文明智库、中国自然辩证法研究会环境哲学专业委员会、中国自然辩证法研究会未来哲学与发展战略专业委员会和北京师范大学科学与人文研究中心联合主办。开幕式由中国自然辩证法研究会副理事长、北京师范大学科学史与科学哲学研究所所长、科学与人文研究中心主任刘孝廷教授主持,北京过程思想研究中心执行主任王成兵教授、美国过程研究中心中国部副主任、《世界文化论坛》主编樊美筠教授、清华大学生态文明研究中心主任卢风教授、美国里昂大学布伯(Paul Buble)教授、 中国政法大学过程马克思主义与实践哲学研究中心主任张秀华教授等分别代表会议主办方向大会致辞。

(张秀华教授向大会致辞) (会议进行中)

美国当代著名后现代学者、有机马克思主义的代表人物菲利普·克莱顿(Philip Clayton)教授,美国过程研究中心中国部主任、中美后现代发展研究院执行副院长王治河教授,美国过程研究中心的施安祝(Andrew Schwartz)博士,北京第二外国语大学的杨富斌教授,北京师范大学周桂钿教授、西南大学孙道进教授等国内外20多名学者应邀作了主题报告。会议就有机马克思主义基本理论与思想前提、有机马克思主义与生态文明、有机马克思主义与生态马克思主义、有机马克思主义与社会主义核心价值观、有机马克思主义与中国传统文化、有机马克思主义与中国生态实践、有机马克思主义与其他思想比较等一系列问题进行了深入探讨,进而指认有机马克思主义拥有仁爱、厚道、共容的价值取向,呼吁我们以一种仁厚的态度对待自然,改变人与自然之间主客体支配关系,从而构建起一个和谐共在、有“情”的世界。最后,主持本次会议的刘孝廷教授以“论有机性”为题作了总结性发言。

会上,菲利普·克莱顿教授指出,对于“生态文明”这一理念,中国正在对美国产生积极的影响。他希望中美两国之间能够在思想、文化和认识方面实现双向互动,双方也可以从太平洋对岸的友国所犯的错误中汲取经验教训,以免自身犯类似的错误。克莱顿还特别强调了有机马克思主义能为解决21世纪的危机所做出的六大重要贡献: 一是有机马克思主义强调富裕国家的过度消费和全球环境危机之间的关联;二是不同于传统马克思主义,有机马克思主义是后现代的;三是有机马克思主义是后现代的,因而也是多元的;四是有机马克思主义拥抱每一个民族的传统; 五是有机马克思主义是过程哲学的一种形式;六是有机马克思主义代表了一种生态学的思维方式。有机马克思主义的这六个基本观念体现出中国传统的中庸之道,它呼吁所有人鉴于我们所面临的全球气候危机而加以自我克制与适度消费,转向建构生态文明的新道路。总之,有机马克思主义不是最后的、终极的、不变的哲学。它不是一张适用于每个国家具体政策的简单处方。有机马克思主义在不同的国家有不同的内涵和表现形式,它在中国是什么样的,不是其他人决定的,而是由中国自己所决定的。如要取得成功,它需要中国领导人及学者去发展适合他们自身的中国有机马克思主义。有机马克思主义的观念将在不同国家的文化语境中织成一块美丽的思想锦缎,但没有一个人、一种哲学和一种文化能够单独承担起这项任务。但是汇聚起来,我们可以上演一出大合唱,在全球和谐中歌唱——为了共同福祉而改变世界。

北京师范大学周桂钿教授谈了自己从事马克思主义和中国传统哲学研究50年的体会,认为有机马克思主义与中国哲学有很多相通之处,这不仅体现在大同理想上,还有很多地方也都是相通的。因此,马克思主义也需要中国特色,马克思主义应与各国实际结合起来才是正确的。美国里昂大学的布伯(Paul Buble)教授认为,从马克思主义那里,我们可以发现成就与福祉来自于各种形式的劳动,以及正义与平等如何可以拓展到厚道以及我们地球的所有生命,这就迫切需要一种建设性的、后现代的、生态的文明。西南大学孙道进教授认为,有机马克思主义要上升为主流意识形态,还有很长的路要走。因此,他提出了三点建设性的建议:首先,有机马克思主义是否要上升为哲学的一个分支,如果要,那么该如何去建构;其次, 有机马克思主义要具有时代性,这就要求我们不仅要研究中国古代文化,而且要研究当前党和政府的生态文明思想;最后,有机马克思主义该如何面对国内传统马克思主义的批判。王治河教授做了《有机马克思主义是一种厚道的马克思主义》的报告,从针砭资本主义的不厚道、推崇对自然的厚道、对他人的厚道和对自己厚道四个方面阐释了有机马克思主义的厚道性,并特别指出有机马克思主义是贯通的哲学。清华大学的卢风教授做了《生机论与决定论》的报告,指出复杂性科学支持的自然观是生机论的。接下来他从生机论对决定论的反驳和决定论自身的要害在于其知识论这两方面入手,分析了生机论对决定论的超越。强调生机论既可消除笛卡尔以来的心物二元论,又可排除物理主义对人类自由的威胁。张秀华教授在她的《回归于超越:莱布尼茨与怀特海的有机宇宙论之比较》报告中,基于文本研究,呈现了莱布尼茨和怀特海对机械的时空观、自然观的批判;在存在论范式的转换,内在目的论的回归,方法论变革的诉求,宇宙文明论的探究等方面对比了莱布尼茨和怀特海的有机宇宙观,并阐明怀特海对莱布尼茨哲学的跟随与超越,成为有机马克思主义的主要思想资源,对于当今生态文明建设大有裨益。她还强调,对有机马克思主义的研究有助于发展马克思主义并彰显其当代意蕴。杨富斌教授在其《马克思与怀特海过程哲学思想比较:从有机马克思主义视阈看》的报告中认为,马克思与怀特海所处时代不同,依赖的科学基础不同,阶级基础与出发点不同,尽管怀特海的过程思想超越了黑格尔和马克思的过程思想,但是马克思的哲学具有不可超越性,我们研究怀特海和有机马克思主义是为了更好的理解马克思主义,而不是要代替马克思主义,因为过程哲学是打通中西马的桥梁。樊美筠教授做了《从幽灵到现实——马克思主义在美国》的报告,指出有机马克思主义并不是外来的,中国的土壤同样蕴含着有机的传统。进而,她描述了许多西方思想家对待马克思和马克思主义的肯定态度,表达中国拯救世界的期盼。她以小约翰?柯布院士的话——“中国最有希望实现生态文明”结束了自己的发言。北京林业大学的周国文副教授做了题为《边界与趋向:有机马克思主义之中国化的视域及可能》的报告,从边界、符号、语境、知识、本土等方面介绍了有机马克思主义中国化的可能性。北京师范大学的王天民副教授在《有机马克思主义的精神特质及其儒学文化样式》的报告中,介绍了马克思主义的“有机”思想之精神特质和儒学文化样式,最后分析了马克思主义“有机”思想与儒学文化样式的现代走势。北京林业大学的杨志华副教授探讨了有机马克思主义的生态观,即在后现代主义立场下,批判资本主义,反对经济主义,追求人类乃至整个宇宙的共同福祉,寻求生命的解放。北京邮电大学的李全喜副教授通过对《有机马克思主义》这一文本的阅读,就有机马克思主义的“四个基本原则”进行了逻辑辨析,并建议从“四个基本原则”变成“两个基本原则”。美国过程研究中心的施安祝(Andrew Schwartz)博士在发言时说:有机马克思主义的方案是明确的,需要重新定义“成功”,因为现有占统治地位的方案会把人类带向危机和死亡。就是说,必须寻找替代方案,改变以往牺牲其他存在的代价论,修正对力量的误用,通过转换价值观来重新定义成功,从个体主义转向社群主义,从人类中心主义转向星球繁荣。此外,他还把有机马克思主义作为一种新标准,指出其7点核心意见。拥有中国名字(王炳烨)的John Becker做了《有机马克思主义和关系性思维——中国智慧与马克思主义的融合》的报告。

刘孝廷教授在会议即将结束时做了《论有机性》的报告,认为有机性从古到今走了四个阶段:(1)早期的原始有机性或素朴、未分化的整体有机性;(2)分化的有机性,包括中世纪的精神有机性或内在有机性;(3)近代的外在有机性和辩证有机性;(4)以怀特海为代表的当代深层有机性,即把关系、有机性作为理解事物的基础。在此基础上,探讨了古人的有机论世界观,近代机械论世界观对有机论的背离,以及今天重新回到有机论立场的必要性。

另外,由于时间关系,一些到会学者没能有机会发言,但他们都为会议提交了论文的摘要,比如刘小红、韩媛媛的《有机马克思主义与中国传统文化》,段婷芳的《有机马克思主义的批判》,黄娟、崔龙燕的《有机马克思主义与生态文明》,何景毅的《有机马克思主义的理论旨趣及其内涵》,黄传根的《论亚里士多德<动物志>有机思想》,孙永洁的《论有机马克思主义与中国传统文化》等。

与会学者一致认为,有机马克思主义是当代一大批国内外后现代主义思想家在全球性生态危机的背景下,为了应对现代性危机和拯救现代性的过程中,从整体、联系、动态的概念出发,依据自然科学的最新成果而提出的,是对经典马克思主义的新发展。有机马克思主义是建设性的后现代马克思主义,它批驳资本主义的正义观,从深层次揭示了自由市场这只“看不见的手”的正义合理的虚伪性。旨在关注整个星球的共同福祉,追求人与自然的平等共生关系。

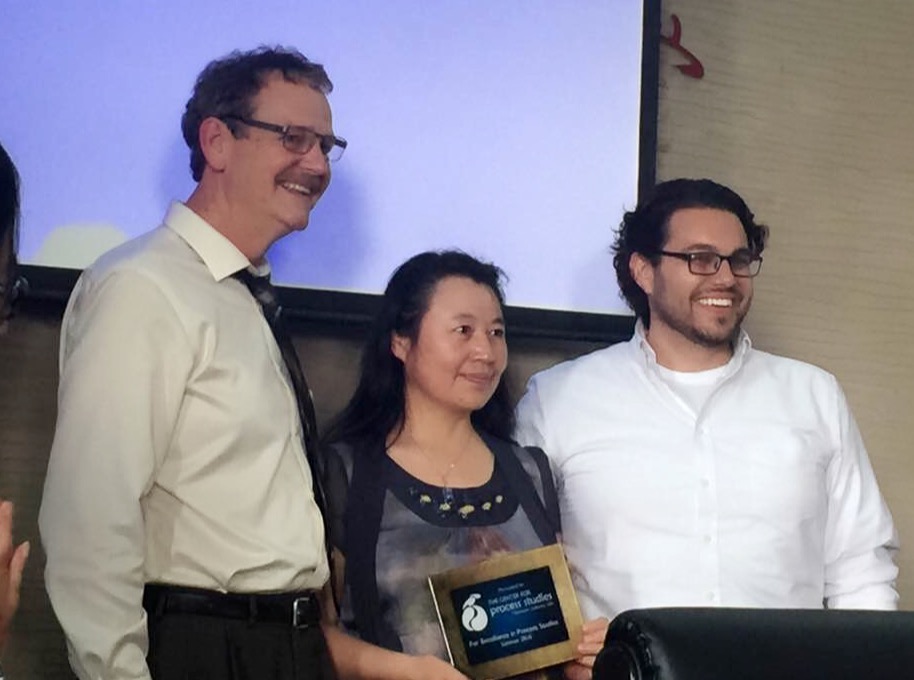

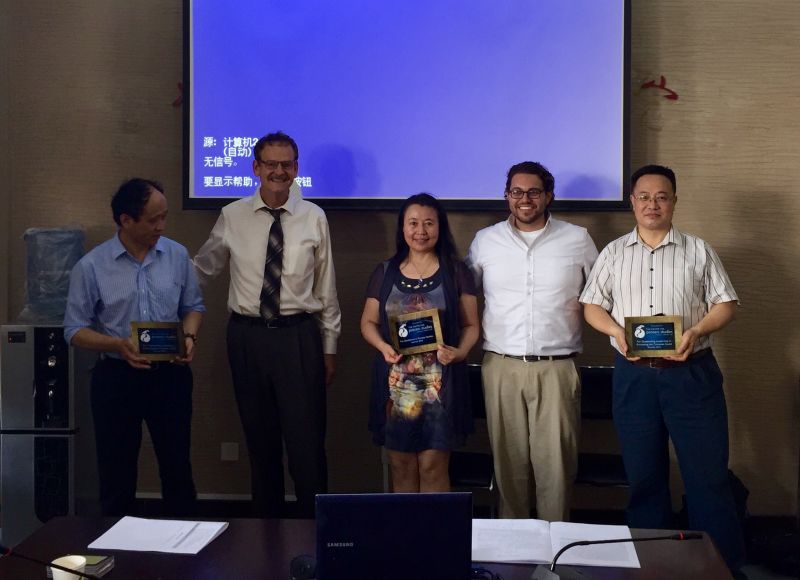

论坛最后进行了颁奖仪式,菲利普?克莱顿教授代表美国过程研究中心,将“促进共同福祉杰出领导力奖”授予北京师范大学科学与人文研究中心主任、中国自然辩证法研究会副理事长刘孝廷教授,将“过程研究杰出组织奖”授予北京过程思想研究中心执行主任王成兵教授,将“过程研究杰出奖”授予中国政法大学过程马克思主义与实践哲学研究中心主任张秀华教授。

(张秀华教授被授予“过程研究杰出奖”)

这次首届有机马克思主义国际论坛的成功举办不仅有助于深入理解过程哲学,获得有机马克思主义的多重阐释,而且有助于推动生态文明建设。

(报道人:何景毅、刘欣、李尚;摄影:杜疆、边婧)